OBSERVATOIRE DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Depuis sa création, le CCFD-Terre Solidaire défend la mise en œuvre de la souveraineté alimentaire à différentes échelles. Face aux crises environnementales, économiques et géo- politiques, cette approche apparaît plus que jamais comme une condition essentielle au respect du droit à l’alimentation.

L’INSTRUMENTALISATION POLITIQUE DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE*

Les récents chocs sur le marché mondial ont démontré les risques que représentent nos dépendances croissantes au marché mondial, en particulier en matière d’agriculture et d’alimentation : dépendances vis-à-vis de pays tiers (importations d’aliments, d’intrants, débouchés à l’export), mais aussi à l’égard des multinationales qui contrôlent en grande partie le marché mondial.

Ainsi, le concept de souveraineté alimentaire a fait son grand retour dans le débat public et politique. Né des mouvements paysans en 1996, principalement pour s’opposer au libre-échange, ce concept reconnu par l’ONU comme « le droit des peuples à définir leurs systèmes alimentaires et agricoles» a été détourné au profit d’un soutien renouvelé aux exportations et à un protectionnisme à sens unique.

La Loi d’orientation agricole adoptée en mars 2025 est une illustration édifiante de ce détournement. Plutôt que de s’appuyer sur la définition adoptée par l’ONU, la France a choisi une version centrée sur ses seuls intérêts économiques, ignorant la dimension universelle du concept et l’exigence de réciprocité.

Plus récemment, la proposition de loi «visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » confirme cette dérive, en légitimant de sérieux reculs au nom de la compétitivité. Faire de la souveraineté alimentaire un prétexte pour soutenir les capacités exportatrices de la France relève d’une imposture politique que le CCFD-Terre Solidaire entend combattre.

* La souveraineté alimentaire est le droit des peuples de définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles. Elle inclut droit de participer aux processus décisionnels concernant la politique alimentaire et agricole et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables respectueuses de leur culture (Définition ONU, UNDROP, art.15, 2018)

L’ALIMENTATION,UNE ARME STRATÉGIQUE POUR NOURRIR LE MONDE ?

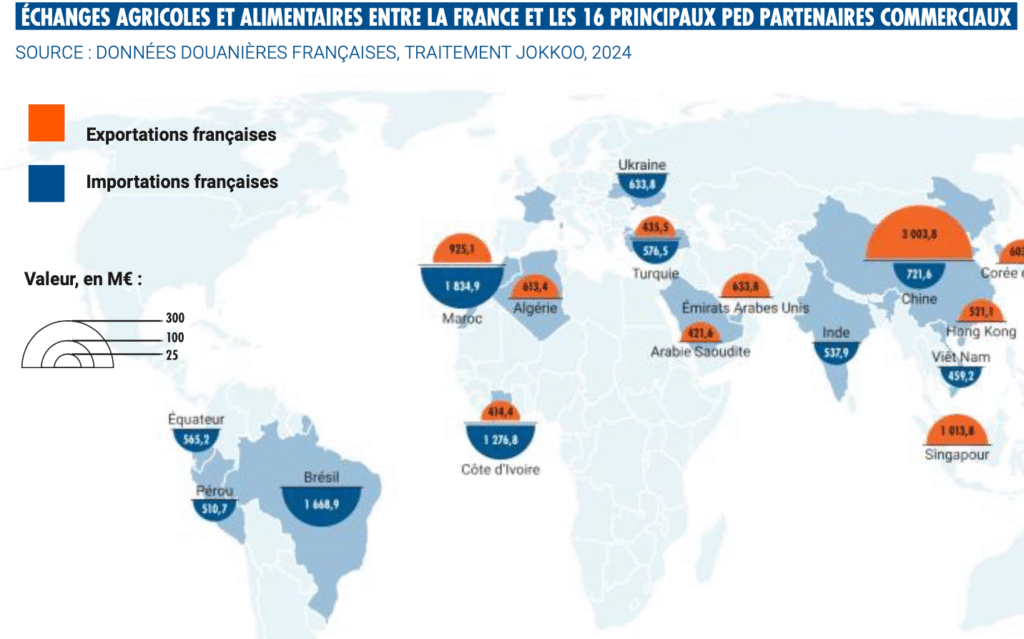

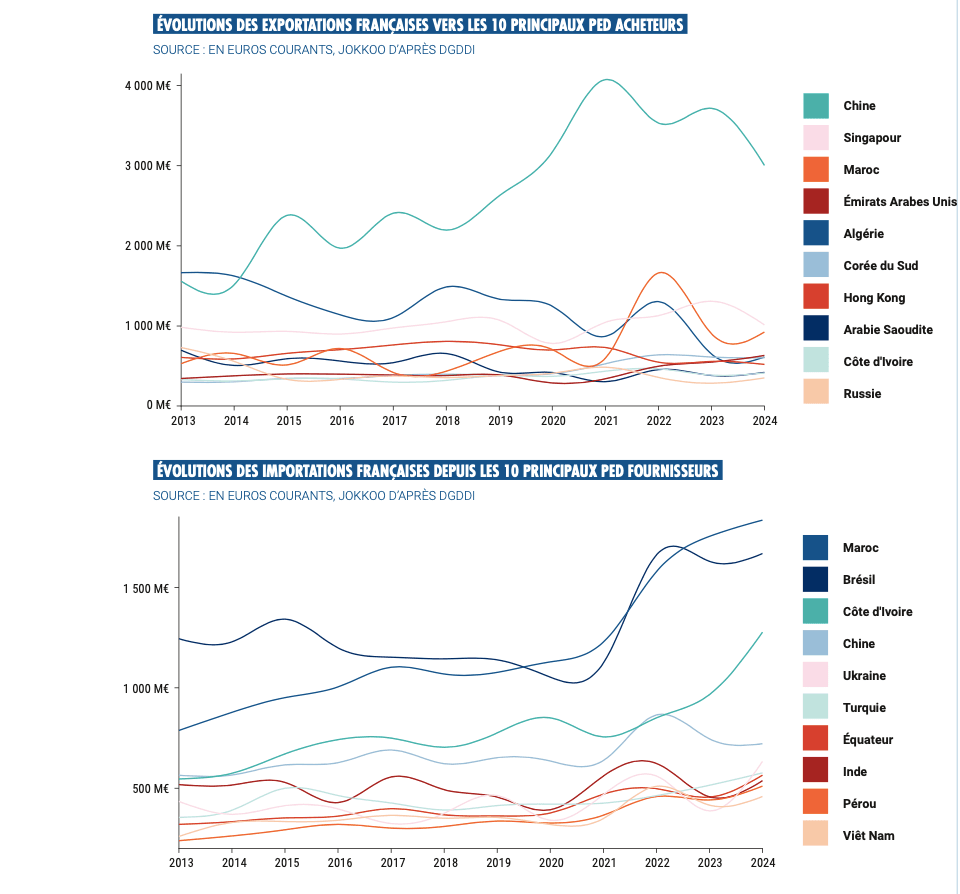

Être plus compétitif, (re)conquérir le marché mondial et nourrir le monde : voici le récit proposé par les défenseurs d’un modèle agroindustriel tourné vers l’export. Pourtant, derrière cette rhétorique se dessine une toute autre réalité : nos échanges agricoles et alimentaires avec les pays du Sud révèlent des déséquilibres profonds, et des dépendances qui compromettent leur souveraineté alimentaire autant que la nôtre. Cette course au podium mondial se fait au prix des droits humains, de l’environnement, et au profit d’une minorité d’entreprises agroalimentaires.

L’IMPÉRATIF D’UN CHANGEMENT DE PARADIGME

Le CCFD-Terre Solidaire défend, aux côtés de ses partenaires du Sud, la souveraineté alimentaire telle que définie par la Via Campesina et consacrée par l’ONU. Pour incarner cette vision, l’association publie la première édition de l’Observatoire de la souveraineté alimentaire : une publication pour évaluer et documenter nos dépendances alimentaires et leurs impacts. Elle souhaite susciter une prise de conscience collective et réintroduire, dans un débat focalisé sur les enjeux nationaux, la nécessité de considérer les droits et besoins des populations des pays tiers, et leur volonté de renforcer leur propre souveraineté alimentaire.

Entre libre-échange et repli protectionniste, nous proposons une troisième voie : celle de la coopération et de la complémentarité géopolitique, reposant sur un dialogue renforcé entre partenaires commerciaux, en faveur de la souveraineté alimentaire de chacun.

RÉINVENTER LE COMMERCE ALIMENTAIRE

AVEC LE SUD GLOBAL, UNE PRIORITÉ !

La France présente ses exportations agricoles et alimentaires comme un moyen de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale. Pour évaluer sa contribution réelle, cette partie propose une analyse des échanges entre la France et ses partenaires du Sud global, en particulier les pays les plus touchés par la faim.

France PMA : polarisation des échanges agricoles et alimentaires

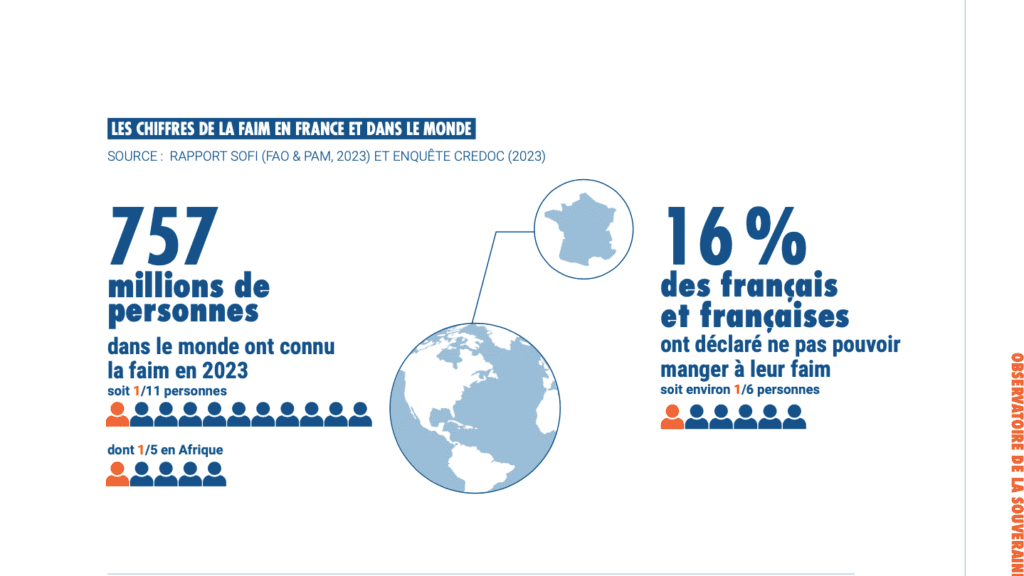

Les pays les moins avancés (PMA) abritent 12 % de la population mondiale et concentrent 22 % des personnes touchées par la faim. Bien qu’ils représentent une part minime du commerce agricole français – 1,5 % des exportations et 1,1 % des importations en 2024 – les échanges avec les PMA soulèvent des enjeux critiques en matière de souveraineté alimentaire, pour ces territoires déjà marqués par la faim.

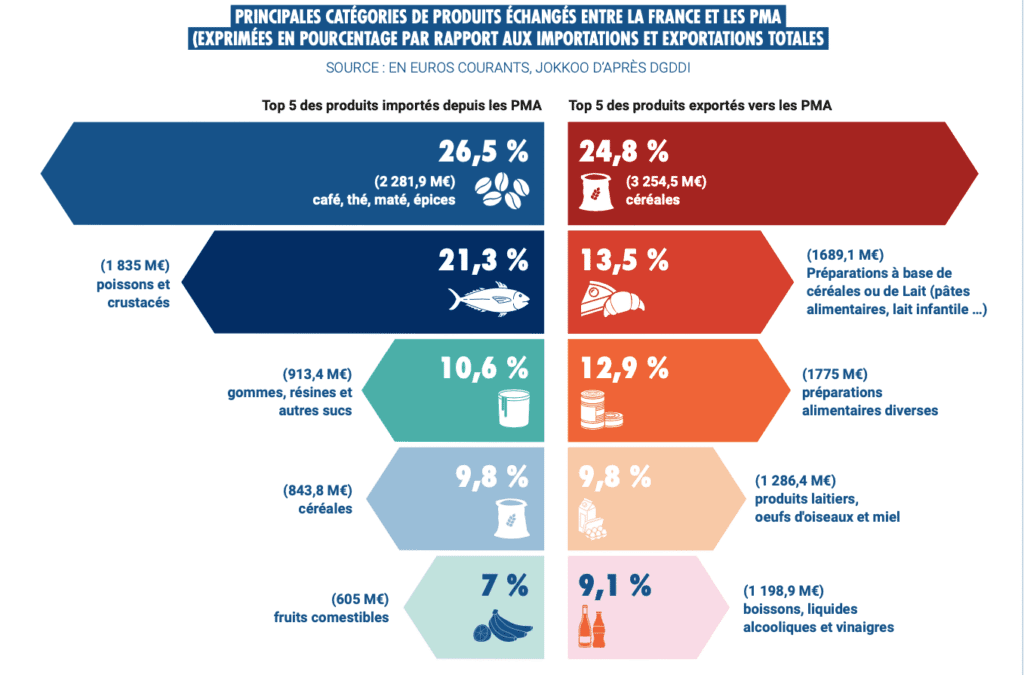

Les échanges entre la France et les PMA se concentrent sur quelques catégories de produits seulement : les céréales, produits laitiers, boissons et alcools représentent près de la moitié des exportations françaises vers les PMA.

Thé, café, poissons, gomme arabique, céréales et fruits représentent à eux seuls 80% des importations françaises depuis ces pays.

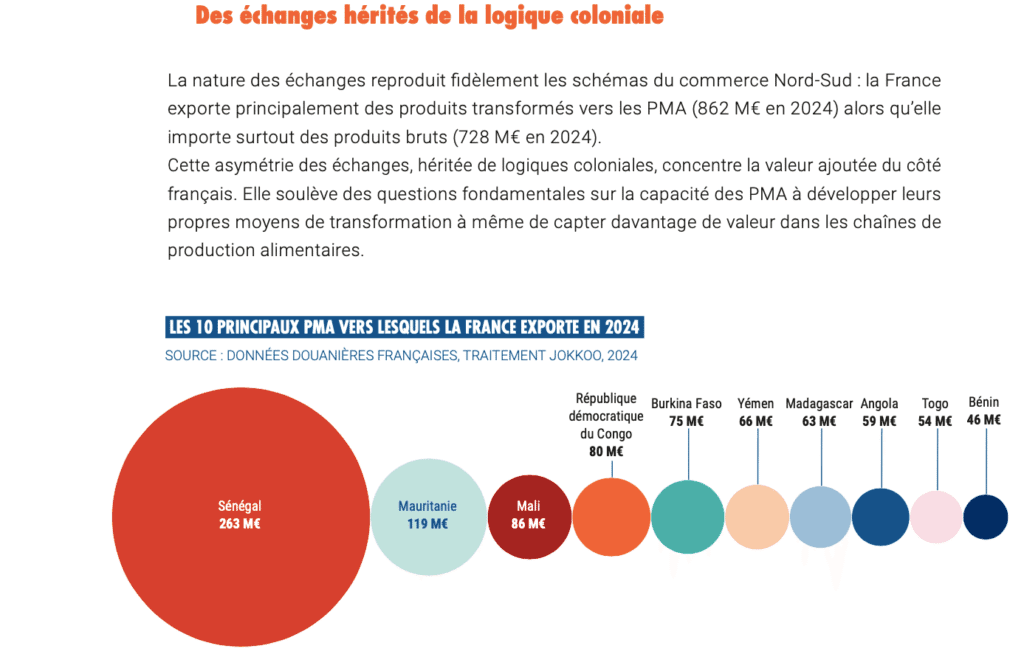

Des échanges hérités de la logique coloniale

La nature des échanges reproduit fidèlement les schémas du commerce Nord-Sud : la France exporte principalement des produits transformés vers les PMA (862 M€ en 2024) alors qu’elle importe surtout des produits bruts (728 M€ en 2024).

Cette asymétrie des échanges, héritée de logiques coloniales, concentre la valeur ajoutée du côté français. Elle soulève des questions fondamentales sur la capacité des PMA à développer leurs propres moyens de transformation à même de capter davantage de valeur dans les chaînes de production alimentaires.

Des dépendances qui fragilisent la souveraineté alimentaire au Sud

Entre 1990 et 2020, le nombre de PMA importateurs nets de produits agricoles est passé de 20 à 29, illustrant leur dépendance croissante aux marchés internationaux.

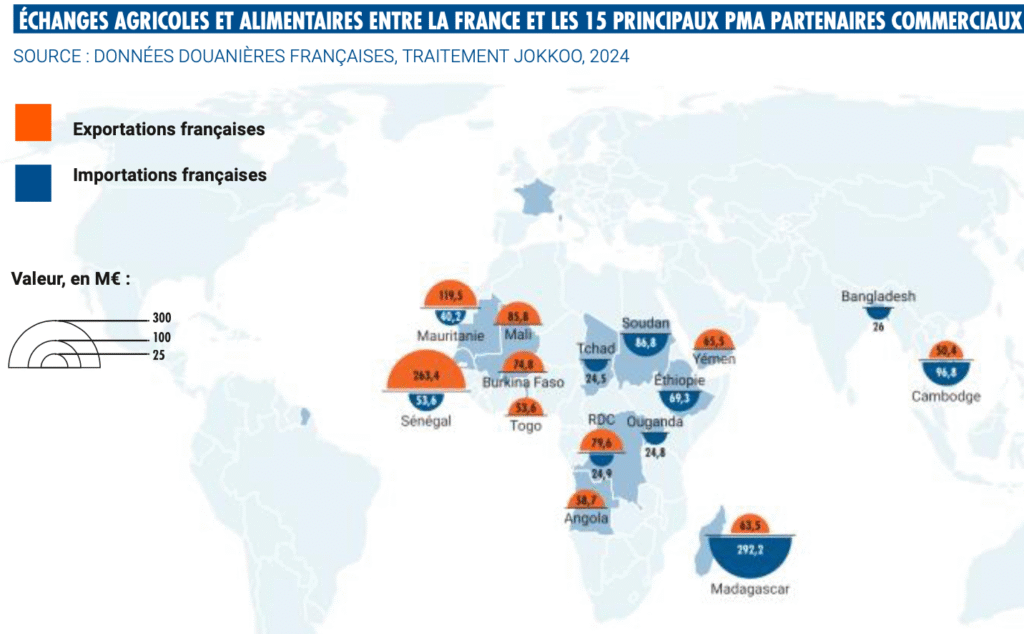

En 2024, le solde commercial de la France avec les PMA affiche un excédent de près de 317 M€, un indicateur révélateur de la forte dépendance de ces pays aux importations françaises.

Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté , estime que :

«Le pire service à rendre aux pays en développement importateurs de denrées alimentaires, c’est de maintenir cette dépendance à l’égard de prix bas subventionnés par les contribuables européens ».

Ces dépendances pèsent lourdement sur le plan économique et fragilisent durablement les agricultures locales. Ainsi, l’influence française sur la souveraineté alimentaire des PMA prend des proportions considérables dans certains secteurs stratégiques :

— La France fournit 37 % des importations de blé et 65 % des importations de produits laitiers du Sénégal, maintenant le pays dans une situation de dépendance alimentaire et entravant le développement de filières locales pourtant identifiées comme prioritaires.

— La France importe 31 % des productions de vanille et 85 % des productions de crevettes en provenance de Madagascar. Ces produits représentent les 2e et 7e plus grosses exportations malgaches, toutes marchandises confondues, démontrant l’importance stratégique de la France pour l’économie de l’île.

Ces exemples interrogent les capacités des PMA à définir souverainement leurs orientations alimentaires. En 2017, les responsables de la CEDEAO et de la Banque africaine de développement tiraient déjà la sonnette d’alarme : l’Afrique avait dépensé 64,5 Mds $ pour importer de la nourriture. Une situation jugée « insoutenable, irresponsable et inabordable » mais aussi « totalement inutile » par le président de la BAD en 2019.

RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION : Produire pour Nourrir, NON pour Dominer

Le CCFD-Terre Solidaire appelle à un changement de cap radical.

La souveraineté alimentaire, telle que reconnue par les Nations Unies, ne peut se limiter à des objectifs de compétitivité ou de solde commercial. Elle suppose, au contraire, de reconnaître et garantir à chaque peuple le droit de choisir ses propres systèmes agricoles et alimentaires, dans une logique de coopération et de respect mutuel.

1. DES RÈGLES PLUS JUSTES DU COMMERCE INTERNATIONAL

Renforcer la gouvernance mondiale du commerce agricole et agroalimentaire

- Développer une diplomatie active dans les espaces de gouvernance onusiens représentatifs et légitimes, tels que le CSA et la CNUCED, afin de sortir de l’impasse des négociations de l’OMC, bloquées depuis 2007. Ces instances multilatérales sont en mesure d’établir de nouvelles règles commerciales, plus cohérentes avec le principe de souveraineté alimentaire et s’appuyant sur le droit à l’alimentation.

Réguler le commerce au niveau européen

- Reconnaître le droit des Etats de recourir à des mécanismes de régulation comme les clauses de sauvegarde ou les mesures miroirs, afin de préserver leurs filières locales en cas de menace sur leur autonomie alimentaire.

- Mettre en place des dispositifs de soutien technique et financier pour accompagner les producteurs les plus défavorisés des pays du Sud dans la mise en conformité de leurs pratiques avec les réglementations européennes.

- Mettre un terme à la politique de double standard de l’UE : interdire la production et la commercialisation vers les pays-tiers de produits interdits en Europe, notamment les pesticides.

- Réviser les accords de libre-échange en vigueur au regard de leurs impacts extra-territoriaux et mettre un terme à ceux dont les impacts sociaux et environnementaux sont délétères.

Réguler les acteurs économiques

- Au niveau européen : s’opposer à tout retour en arrière et préserver l’ambition du devoir de vigilance européen tel qu’adopté en 2024 dans la Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.

- Au niveau national : transposer de manière ambitieuse le devoir de vigilance européen en droit français pour contraindre les multinationales utilisant le marché européen à prévenir, évaluer et remédier aux impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains et l’environnement.

2. UNE TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE GLOBALE, POUR SORTIR DES LOGIQUES DE SPÉCIALISATIONS

Orienter les soutiens publics aux investissements agricoles vers l’agroécologie

Pour respecter ses engagements – prioriser le soutien des agricultures paysannes, la transition agroécologique et le renforcement des filières locales, et assurer la cohérence des politiques pour ne pas entraver la souveraineté alimentaire des pays partenaires, la France doit réhausser son soutien financier à la transition agroécologique des pays les moins avancés.

Réorienter la PAC pour financer la transition agroécologique

Faire de la politique agricole commune (PAC) un moteur de la transition agroécologique en Europe, à travers un accompagnement dans la durée des fermes qui s’engagent dans cette voie, un soutien plus important des petites et moyennes fermes, l’accompagnement à l’installation de nouvelles générations de paysannes et de paysans ainsi qu’un appui explicite à la relocalisation des systèmes alimentaires.

3. UNE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Intégrer les enjeux de solidarité internationale dans les politiques alimentaires territoriales :

En agissant sur la commande publique afin qu’elle privilégie les produits issus du commerce équitable;

- — dans le cadre des projets alimentaires territoriaux (PAT) ;

- — dans les expérimentations de sécurité sociale de l’alimentation (SSA).

Organiser une Convention citoyenne sur l’alimentation, aux échelles territoriale et nationale

Afin d’informer et associer les citoyens à la définition d’une politique nationale cohérente avec les principes de souveraineté alimentaire, prenant en considération les effets de notre système alimentaire dans les pays du Sud.

Renforcer la gouvernance démocratique des systèmes alimentaires à l’échelle mondiale

En soutenant le mécanisme de la société civile et des peuples autochtones du CSA.

4. RECONNAÎTRE LE DROIT À L’ALIMENTATION, POUR TOUTES ET TOUS

Promouvoir l’adoption d’une loi cadre sur le droit à l’alimentation en France, afin de reconnaître ce droit fondamental et garantir la cohérence des politiques publiques. Plus particulièrement, conditionner les politiques agricoles et commerciales au respect du droit à l’alimentation, et y intégrer explicitement les obligations extraterritoriales de la France.

Soutenir, dans la même logique, une directive européenne sur le droit à l’alimentation, fondée sur la déclaration universelle des droits des paysans (UNDROP), en relayant l’initiative citoyenne européenne pour le droit à l’alimentation.

CONCLUSION

La souveraineté alimentaire n’est pas un repli sur soi mais une invitation à repenser nos interdépendances.

Plutôt que de chercher à dominer les marchés mondiaux, construisons, avec les pays du Sud, des systèmes alimentaires capables de nourrir dignement tous les habitants de la planète, dans le respect des écosystèmes et des droits humains.

Face aux crises multiples qui secouent notre monde, l’urgence commande d’abandonner les vieilles recettes de la compétition commerciale pour embrasser une vision moderne du commerce international agricole et alimentaire, fondée sur la coopération.

Elle nous invite à reconnaître que l’avenir de notre alimentation est lié à celui des paysans sénégalais, des ouvrières marocaines et des populations les plus vulnérables de la planète. Assumer pleinement cette interdépendance, dans un esprit de justice et de solidarité, c’est choisir de bâtir un avenir alimentaire digne pour toutes et tous.

C’est aussi poser les fondations d’une paix durable, le prix n’en vaut-il pas la chandelle ?

Ci-dessous, le document de synthèse de l‘étude de l‘observatoire

Voir ci dessous le rapport complet de l‘étude de l‘observatoire

Source: https://ccfd-terresolidaire.org/campagne/observatoire-de-la-souverainete-alimentaire/